オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|「疲れたから歩けない」。下山は他力本願?

過去最多となった今夏の山岳遭難事故

連日、猛暑に見舞われた今夏(7〜8の2ヶ月間)の山岳遭難事故統計が、先ごろ警察庁より発表された。それによると、全国で起きた遭難事故は738件、遭難者数は809人で、いずれも統計が残る1968年以降で最多となった。遭難者のうち、死者・行方不明者は61人(全体の7・5%)、負傷者は351人(43・4%)、無事救出者は397人(49・1%)。全遭難者のほぼ半分が無事救出されており、以前にも述べたように「ほんとうに避けようのない遭難だったのか」という印象は拭えない。

都道府県別の発生件数では、長野県の101件が最多で、次いで静岡県の76件、富山県の56件、山梨県の42件、岐阜県の36件となっている。北アルプスなどの高山を抱える長野、富山、岐阜と、富士山のルートがある山梨、静岡が上位を占めているのは妥当として、大都市近郊に低山が連なる東京都(32件)、神奈川県(33)、埼玉県(21件)、兵庫県(25件)などでも事故が多発しているのは、コロナ禍のころより続く低山ブームの影響とみられる。

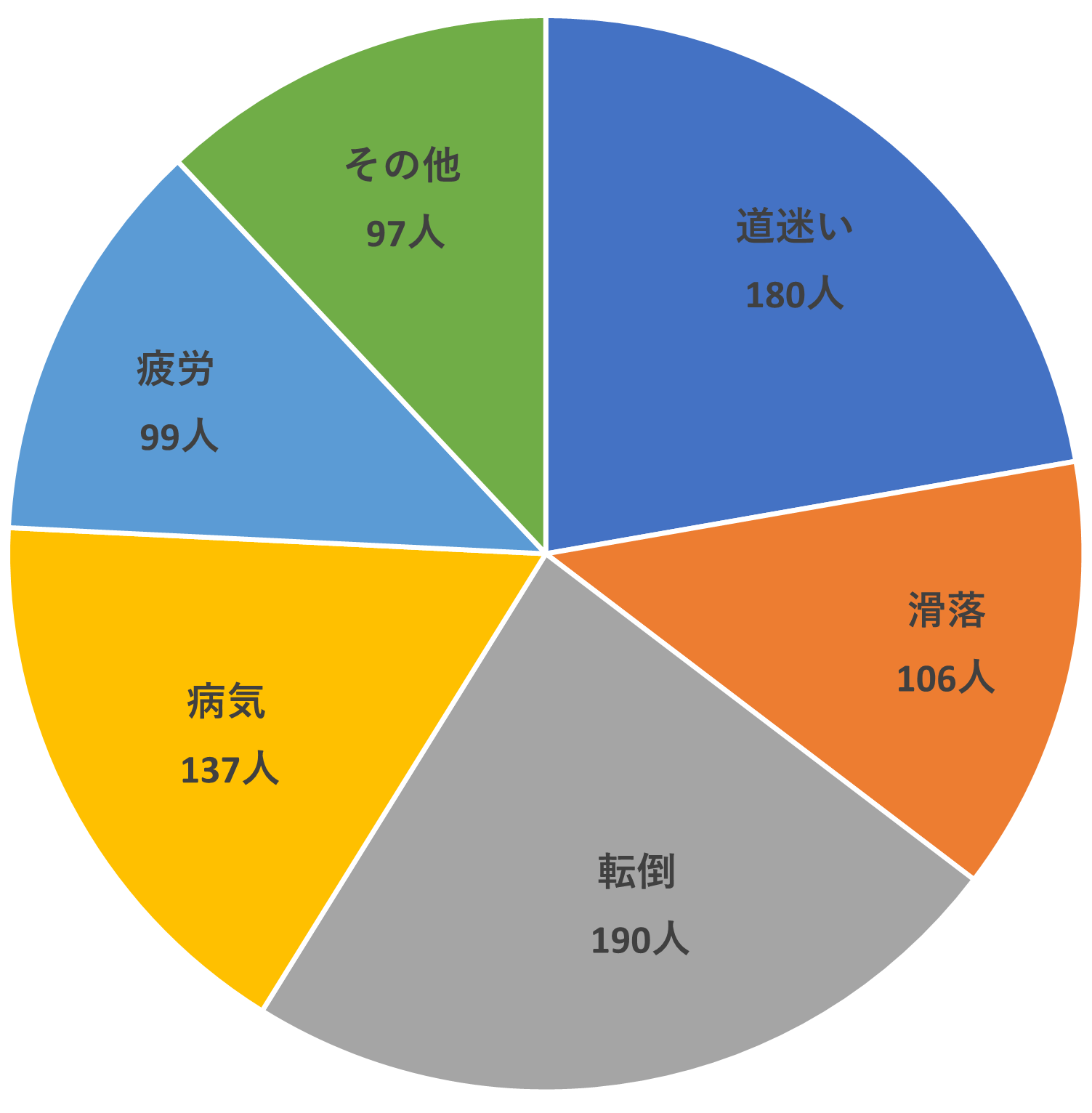

また、遭難者を態様(事故要因)別にみると、転倒が190人(23・5%)と最も多く、道迷いの180人(22・2%)、病気の137人(16・9%)、滑落の106人(13・1%)、疲労の99人(12・2%)と続いている。

今夏の遭難事故報道をスクラップしていて感じたのは、転倒、疲労、体調不良による事故がやけに目立つなあということだったが、警察庁の統計は、それを裏付ける形となった。

そんななかから、今夏に起きた転倒、疲労、体調不良による事故の一例を次に挙げておく。

7月17日/苗場山

苗場山に登った70代男性と60代女性の夫婦が、「下山中に疲労で足が動かなくなり、下りられない」と警察に救助を要請。警察と消防が現場に駆けつけたところ、男性は自力で歩けるまでに回復していたが、女性は行動不能のままだったため、消防隊員が背負って下山した。2人にケガなどはなく、回復が見込まれたことから、救急搬送はされなかった。

7月23日/富士山

富士宮ルートから単独で富士山に登頂した54歳女性が、下山中に9合5勺付近で足を踏み外して転倒。その際に左手を強くつき、足首もひねってしまい歩行不能となった。そばにいた登山者が警察に通報したことにより、女性は静岡県警の山岳救助隊員らに救助されたが、左手首と左足首を骨折したとみられている。

7月24日/南アルプス・千枚岳

千枚岳を登山していた4人パーティのうち、72歳の男性が見晴台付近で体調不良となり、仲間が119番に救助要請をした。4人は徹夜で居住地から静岡県に移動したのち、朝から登山を開始したが、途中で熱中症のような症状が出たとみられている。連絡を受けて警察の山岳遭難救助隊員ら9人が出動したが、現場に到着したときには男性の体調は回復しており、自力で下山したという。

8月3日/富士山

夫婦と子供2人の家族4人で吉田ルートから富士山に登ったのち、須走ルートを五合目付近まで下りてきたところで、42歳の父親が体調不良を訴え、妻が警察に救助を要請した。男性は体が冷え、膝を痛めて動けない状態とのことで、御殿場警察署山岳遭難救助隊の隊員3人が救助に向かい、男性を背負って下山させた。男性は膝の痛みを訴えていたが、ケガはなかった。

8月21日/北アルプス・雲ノ平

ツアー登山に参加していた63歳女性が、北アルプスの雲ノ平山荘から薬師沢小屋へ向かう途中、濡れた岩で足を滑らせて転倒、右足が木道と岩の間に挟まって負傷し、歩くことができなくなった。ケガは右足の骨を折る重傷だったため、富山県警山岳警備隊に救助を要請し、防災ヘリで救助された。

なぜ転倒、疲労、体調不良などによる事故が多いのか

昨年の夏は富士山で連日のように事故が発生し、その多くが疲労や体調不良などによる軽微なものであったが、この傾向は今シーズンも変わらなかった。とくに今年はインバウンドの観光客や登山者が目立ち、富士山の登山ルートの詳細や、日本の登山のルールやマナーを知らない彼らによる事故やトラブルが続発した。夏の富士山がオーバーユースであることは明らかであり、来シーズン以降、どのような対応策がとられるのか気になるところだ(今シーズン、山梨県は吉田ルートにおいて、混雑による落石や転倒などの危険が認められると判断した場合に登山道を規制することを決定したが、規制は実施されなかった)。

遭難事故の全体的な流れとしては、2000年以前は転滑落による事故が最も多かったが、2000年前後からは道迷い遭難が多発するようになった。それが今日では転倒による事故が最多となり、疲労や体調不慮、病気による事故も徐々に増え続けている⏤⏤今夏の統計からはそんな傾向が見て取れる。

転倒による事故は、石や岩、木の根などにつまずいたり、足元を滑らせたりして起きるが、遭難者のほとんどは高齢者である。筋力やバランス感覚、柔軟性などが加齢とともに低下するのは仕方のないことであり、それが転倒の一因にもなっている。また、疲労や体調不要が引き金となり、集中力が途切れたり、注意力が散漫になったりして転んでしまうというケースも多いものと思われる。

こうした背景には、近年よくいわれるように「自分の実力(体力、技術、経験など)に見合っていない山に登ろうとしてしまう」という現実がある。登山は、体に大きな負荷がかかるハードなレジャー、スポーツである。それを理解したうえで、自分の実力に合う山を選べばいいのだが、ただ「登ってみたい」という憧れだけで山を選んでしまい、実際に登ってみたら想像以上に大変で、事故を起こしてしまったり、行動不能に陥ってしまったりする、というのが昨今よく見られるパターンではないだろうか。

一般的には、自分の力量を10とすると、その7割程度で登れる山が〝自分の実力に合った山〟といえる。ただし、登って下りてくるまでが登山なので、下りのことを考えておく必要がある。割合的には登りで4割、下りで3割、アクシデントなどに備える余力を3割、といったところだろうか。

ところが近年の疲労による遭難事例を見ると、頂上に立つまでにほとんど力を使い果たしてしまい、下りに使う体力が残っておらず、助けを呼ぶというケースが少なくない。登るだけで体力を使い切ってしまう山が、自分の実力に見合った山だといえるわけがない。

自分の足で登って下りてくるのが登山なれど……

疲労で動けなくなった登山者が救助されたといった報道を聞くたびに思うのは、なぜ計画段階で自分のレベルに合っているかどうかがわからないのか、ということだ。コースタイムや標高差、コースの状況などを調べれば、おおよその見当はつくはずだが、「なんとかなるだろう」と思ってしまうのだろうか。

そもそも、登山は多かれ少なかれ疲れるものであり、疲労が救助を要請する理由になること自体に疑問を感じてしまう。転滑落や転倒、道迷いなどの遭難事故が疲労に誘発されることもあるので、もちろん疲労を軽視してはならないが、だからこそ、「実力に見合った山を選ぶ」「トレーニングを習慣化する」「なるべく疲れない行動術を学ぶ」などの対策が重要になってくる。そしてもし山で疲労困憊してしまったら、近くの山小屋に避難するなりツエルトを張るなどして、体力の回復を図ってから行動を再開すればいい。

しかしそういった対策もとらずに「疲れたからすぐに救助を呼ぶ」というのは、いかがなものなのだろう。まして、救助を要請した遭難者が、救助隊員に付き添われて下山したという話などを聞くと、「なんだ、自力で下りられるじゃないか」と思ってしまうのである。

疲れた登山者が出るたびに出動しなければならない救助隊員はたまったものではないだろうし、それはもはや「遭難救助」ではなく「下山介助」である。9月の涸沢では、2メートルほど滑落して左肘を擦りむくなどの軽傷を負った70歳の男性が、救助隊員に付き添われて下山したという出来事があったが、これなども同様だろう。

山岳救助隊員の使命は、山で命の危機に瀕している登山者を助けることであり、なんとなく心許ない登山者の下山を介助する役目まで負わせるのは酷なような気がしてならない。登山というのは、本来、自分の足で登り、自分の足で下りてくるものだが、みるからに危なっかしい登山者が増え、救助隊員が「無事救出事案」に奔走させられる今、その大前提さえ危うくなりつつある。いっそ、下山をサポートする有償の介助サービスがあってもいいのではないか、と思ったりもする。それが登山といえるのかどうかは、また別として。

以前、バラエティ番組の企画でマッターホルンに登ったイモトアヤコさんや、80歳でエベレストに登頂した三浦雄一郎氏が、下山にヘリを使ったことで批判を浴びていたが、日本の山でも「下山に他者の力を借りるのもありだよね」となるときが、いずれ来るのかもしれない。

遭難者を背負って搬送する救助隊員(写真はイメージです。写真提供:長野県警山岳遭難救助隊)

羽根田 治(はねだ おさむ)

1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』(山と渓谷社)がある。