オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|山岳遭難事故統計の「無事救出」が意味するもの

遭難事故の約半分を占める無事救出

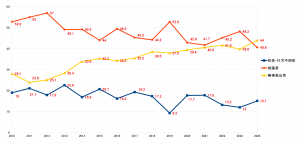

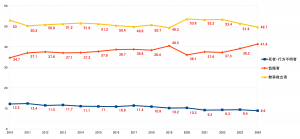

6月下旬、ある山岳団体にお招きいただき、長野県山岳遭難防止アドバイザーとして、「山岳遭難の実態と登山のリスク」というテーマで講演を行なった。講演では長野県山岳安全対策課から提供された資料を使って話を進めたが、その資料のなかに長野県内の山岳遭難発生状況を示したグラフがあった。これは遭難者を「死者・行方不明者」「負傷者」「無事救出者」の3区分に分け、それぞれの割合を折れ線グラフにしたもので、2010年から昨年までの推移が示されていた(図1)。

図1 長野県内の山岳遭難発生状況(長野県警察本部、長野県山岳遭難防止対策協会)

興味深いのは、長野県では無事救出された遭難者の割合が右肩上がりに増え続けていることで、昨年(2024年)は無事救出者の割合が44.0%となり、初めて負傷者の割合(40.6%)を上回った。10年前(2014年)の割合(負傷者49.2%に対し、無事救出者は33.9%)と比べると、構成比が大きく異なっていることが見て取れる。

このことについて、同課は次のように分析する。

「無事救出とはケガを伴わない遭難事故のこと。ちょっとでもケガをしていれば『負傷』として計上される。無事救出の主な事故要因は、疲労や体調不良、病気、技量不足、装備の不備、道迷いなど。この種の遭難の多くは、遭難者の体力・技術・経験不足、計画の不備、認識の甘さなど、遭難者本人の力量や事前の準備などに原因がある。こうした遭難が年々増加傾向にあるのは、そういう登山者が増えていることの裏返しともいえる」

では、それは長野県だけではなく全国的な傾向なのだろうか。気になって警察庁が毎年6月中旬ごろに発表している山岳遭難事故の統計を調べてみた。長野県の統計と同様に、2010年から昨年までの山岳遭難発生状況をグラフにしたのが図2である。

図2 全国の山岳遭難発生状況(警察庁)

見てのとおり、長野県とはかなり違っていて、「死者・行方不明者」「負傷者」「無事救出者」の割合はいずれもほぼ横這い状態で推移しているうえ、無事救出者の割合はもう10年以上に渡って50%前後で、ずっと負傷者を上回っている。さらに年を遡ってみると、1992〜2005年の負傷者と無事救出者の割合は、年によってどちらかが多かったり少なかったりとバラつきが見られるものの、平均すればほぼ同じぐらいの割合だった。しかし、2006年以降は明確に無事救出者のほうか多くなっている。

これは、全国の統計では2000年前後から転滑落に代わって道迷いが最多事故要因となったこと、携帯電話の普及によって救助要請がしやすくなったことなどの影響だと思われる。

無事救出案件を事故に至らせないために

さて、長野県で無事救出者が増えていることは、当連載に2年ほど前に執筆した「警察庁の山岳遭難統計を見て」というコラムでも触れ、「無事救助といえば聞こえはいいですが、もう少し準備や下調べをしてくれば遭難することはなったのではないか、と思う事例が少なくありません」という長野県警山岳遭難救助隊副隊長の言葉を引き合いに出した。そして無事救出として計上される遭難事故が、「ほんとうに避けようのない遭難だったのか」「自分たちでどうにかできなかったのか」と疑問を投げ掛けた。

そこで今回は、無事救出の主な要因となっている次の項目について、どうすれば予防・回避できるのか、要点をかいつまんで解説する。

■疲労

この連載でも何度か触れたと思うが、コロナ禍以降、「疲労困憊して動けない」という救助要請が急増している印象を受ける。それは、当事者がその山に登るには体力的に無理があったからにほかならない。重要なのは、自分の体力レベルがどれぐらいなのかを正当に評価し、そのレベルに見合った山を選んで登るということだ。そのためには、長野のほか10県(秋田、山形、栃木、群馬、新潟、山梨、岐阜、静岡、富山)と2山系(石鎚、祖母・傾・大崩)が導入している「山のグレーディング」などを参考にするといい。また、登山アプリのなかには歩行ペースを診断してくれるものもあるので、これを活用することで自分のおおよその体力レベルを知ることができるようになる。

もし自分の体力レベル以上の山に登りたいのなら、トレーニングを習慣化して体力を向上させるしかない。なお、登山中は疲れ果てて動けなくなるまでがんばるのではなく、「自分の体力では無理そうだ」と感じたら、まだ余力のあるうちに撤退を決断しよう。

■体調不良・病気

万全の体調で山行に臨めるのなら、それに越したことはない。ふだんから健康に注意して、疲れを溜め込まない生活を実践したい。もし山行当日に体調が優れない場合は、登山を強行せず中止もしくは延期の判断を下すこと。「登っているうちに回復するだろう」などと考えると、それが命取りになってしまうこともある。

持病がある人は、医師と相談しながら無理のない範囲で登山を続けよう。薬を処方されている人は、山行中も忘れずに服用すること。持病がない人でも、40代以降になると生活習慣病のリスクを抱えている人が少なくないし、最悪それが脳疾患や心疾患に進行してしまう可能性も否定できない。体調不良の自覚がなくとも、食習慣や運動習慣、飲酒、喫煙、休養などの生活習慣を見直して改善し、健康診断も定期的に受けることをお勧めする。

また、近年は全国的に夏の猛暑が続いており、登山中は脱水や熱中症のリスクがより懸念される。水分とミネラルは充分かつこまめに補給しよう。

■技量不足

山はただ歩き続ければいいというものではなく、山やコースによっては険しい岩場や岩稜などを通過しなければならないところもある。そのような難所に出食わしてビビってしまい、救助を要請するというケースも散見される。計画段階ではガイドブックや登山地図、インターネットなどでコースの状況を調べ、自分の技術レベルで通用するかどうかを判断しよう。また、難所は北アルプスのような高い山ばかりではなく、低山の一般ルートでもワンポイント的に現れることもある。基本的なクライミング技術は身につけておきたい。

■装備の不備

いちばん顕著なのは、残雪期の山や雪渓のある山に、アイゼンや軽アイゼン、ピッケルを持たずに入山し、進退極まってしまうというパターン。あるいは軽装で防寒具を携行していなかったがために、低体温症に陥るというケース。やはり事前に山とコースの状況についてよく調べ、過不足ない装備を揃えること。もちろん、装備は揃えるだけではなく、使いこなせなければ意味がないことも付け加えておく。

なお、山の状況はその年の天候や積雪量などによって大きく変わることもある。古いインターネットなどの情報は鵜呑みにせず、現地に問い合わせるなどして最新情報を入手し、それに合わせて必要な装備を準備することも大事だ。

■道迷い

道迷いを予防するには、地図や登山地図アプリ、GPSを使って、こまめに現在地を確認しながら行動することに尽きる。そうすることによって、もし正しいルートを外れたとしても、まだ傷が浅いうちに気づくことができ、リカバーも容易になる。とくに地図アプリやGPSは、現在地が一目瞭然なので、持っていれば心強い。ただし地図アプリにしろGPSにしろ紙地図にしろ、事前に使い方を習得しておくことが大前提となる。地図アプリをスマホにダウンロードしていながら遭難してしまうのは、まったくもって宝の持ち腐れというほかないが、この類の遭難が少なくないのもまた事実である。

以上、無事救出となる主な事故要因について簡単に解説してきたが、これらは登山者の事前準備や心構え次第で、事故にならずにすむものばかりである。全国統計の無事救出者の割合は約5割なので、乱暴にいってしまえば、無事救出事例をなくすだけで遭難事故は半分に減らすことができる

今年は梅雨明けが早く、すでにシーズン本番を迎えているが、「無事救出」されることがないように、夏山を楽しんでいただきたい。

羽根田 治(はねだ おさむ)

1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』(山と渓谷社)がある。