オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|警察庁の山岳遭難統計を見て

2022年の山岳遭難の概況は

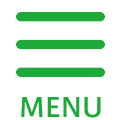

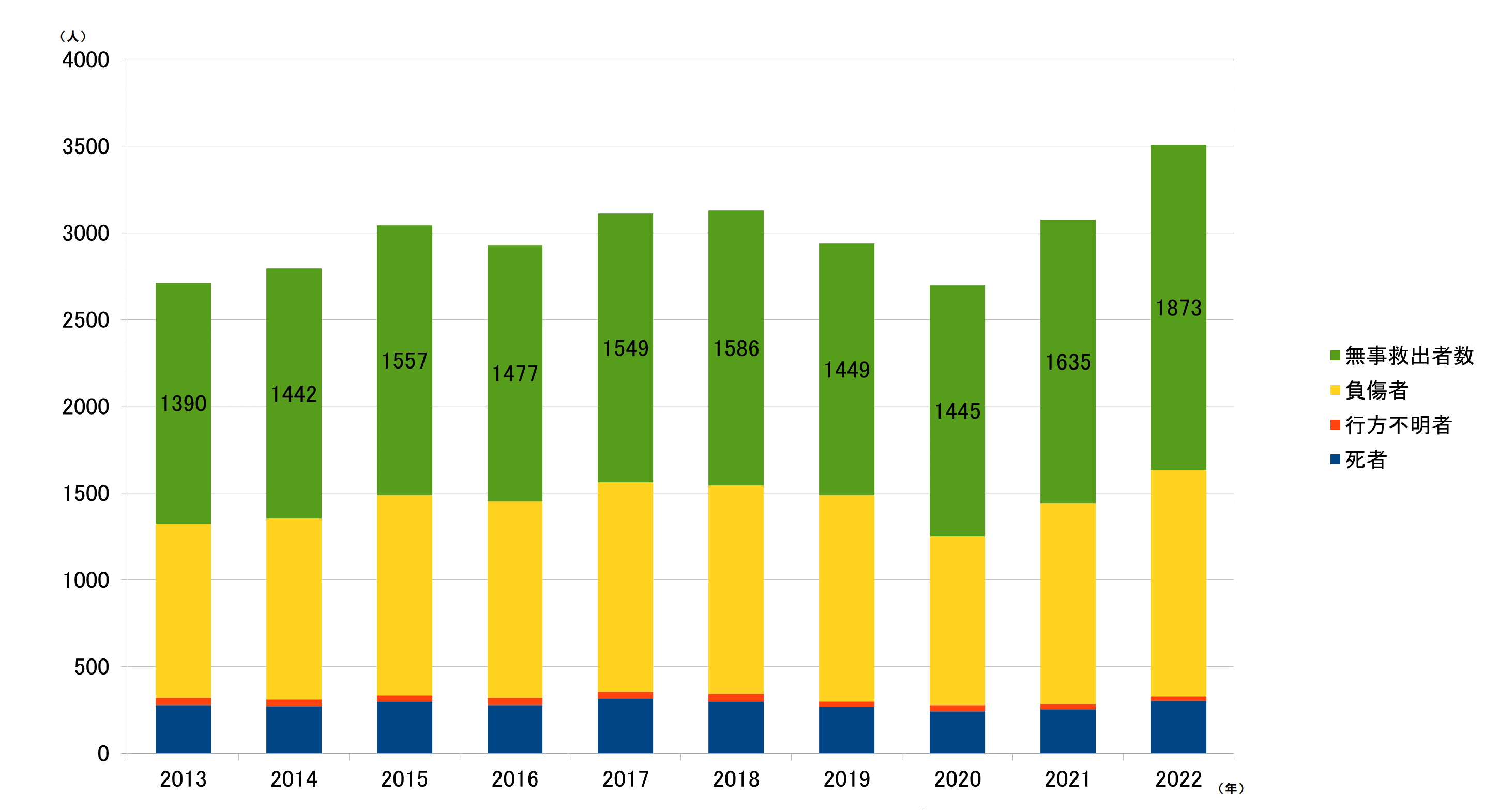

毎年6月中旬ごろ、警察庁は前年の山岳遭難に関する統計資料を発表している。先に発表された2022(令和4)年の統計によると、遭難発生件数は3015件、遭難者数は3506人で、統計が残る1961年以降、いずれも最多を記録した。発生件数が3000件を突破したのは、これが初めてである。

過去10年間の遭難発生件数と遭難者数の推移

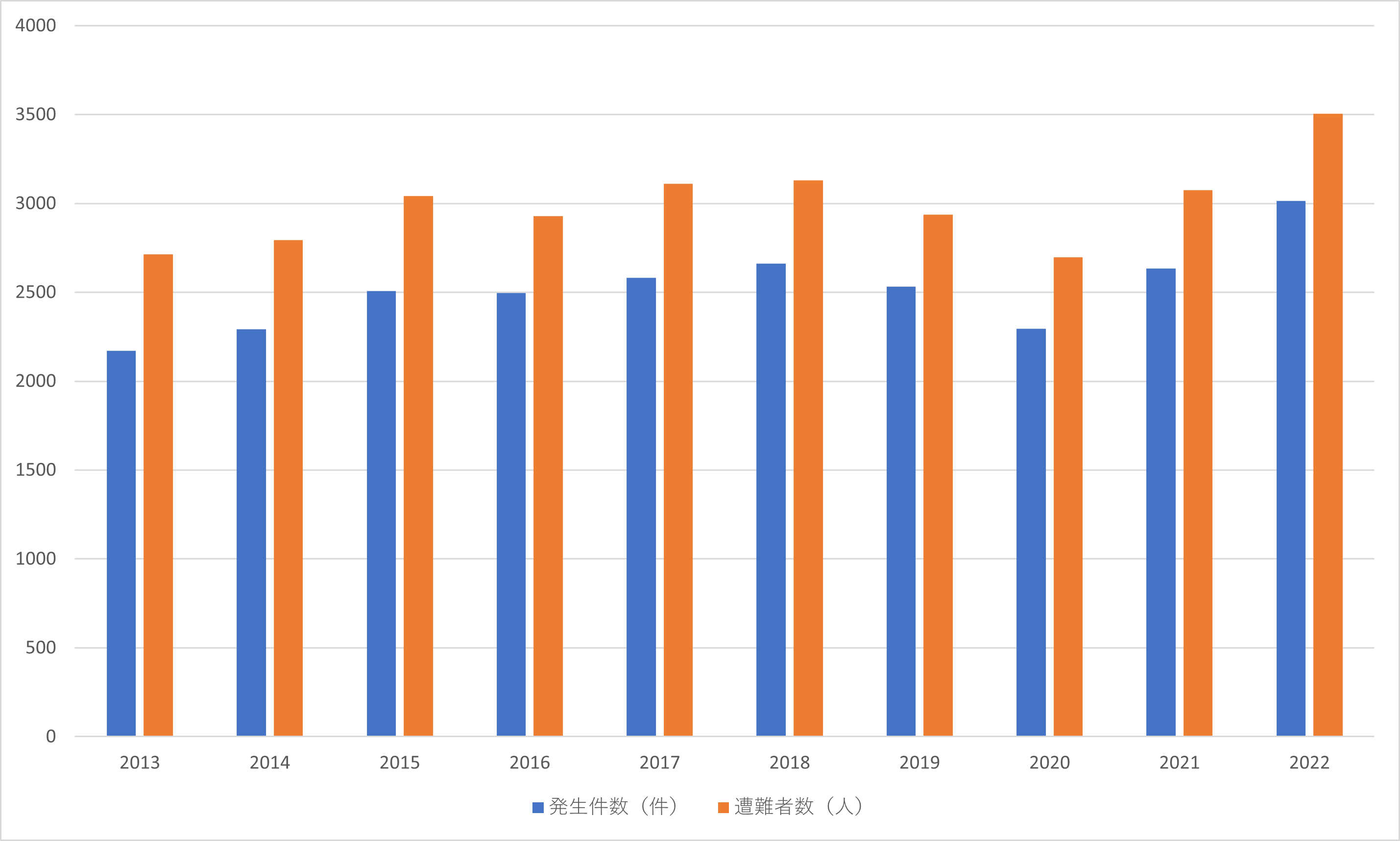

態様(事故要因)別の遭難者をみると、最も多いのが道迷いで1280人(36・5%)、次いで転倒の602人(17・2%)、滑落が578人(16・5%)、疲労が286人(8・2%)、病気が285人(8・1%)となっている。

様態別遭難者(2022年)

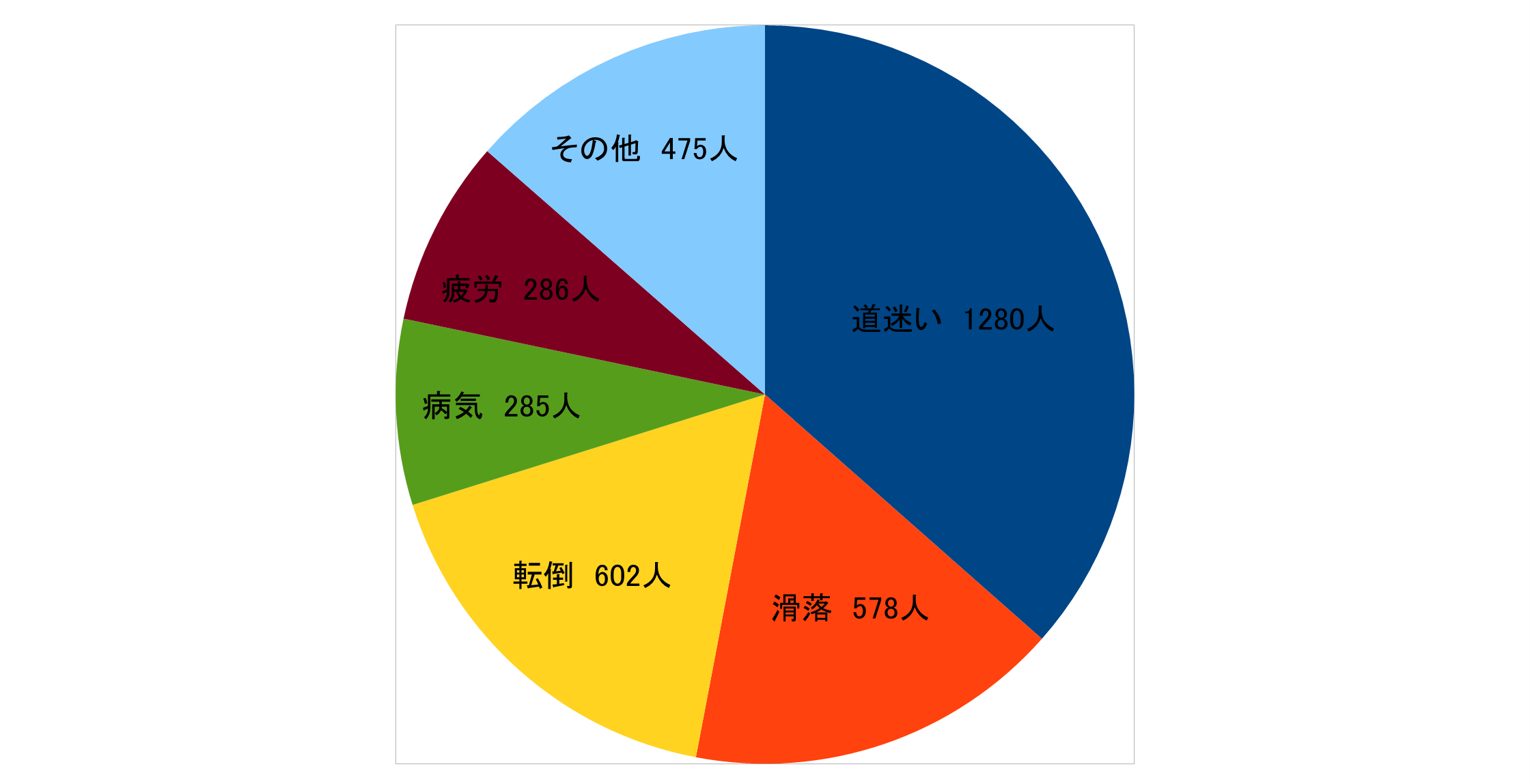

年齢層別では、70歳代が最多の823人(23・5%)で、以下60歳代が708人(20・2%)、50歳代が562人(16・0%)、40歳代が406人(11・6%)で、40歳以上が全体の78.4%を、60歳以上が50.7%を占めているのが特徴だ。遭難者のうち死者・行方不明者は327人(9.3%)だが、40歳以上が308人と全体の94.2%を、60歳以上が231人と全体の70.6%を占める。この数字を一見すると、中高年層の遭難事故がダントツに多いように思えるが、これは登山人口の年齢構成比に準じている、つまり登山人口の多くを中高年層が占めていることによるものと思われる。

年齢別遭難者(2022年)

また、都道府県別に見た遭難発生状況については、最も多いのが長野県で284件、次いで東京都の205件、北海道の192件、山梨県の155件、神奈川県の151件という順になる。近年はこれに新潟、富山、岐阜、群馬、静岡、兵庫を加えた計10の都道県が上位にランクインしており、標高の高い中部山岳を抱える県だけではなく、低山や中級山岳が多い都道県でも事故が多発していることがうかがえる。

このように、警察庁の統計資料からは直近の遭難事情が見えてきてなかなかおもしろい。毎年これが発表されると、報道各社はその内容の一部をニュースで流しているが、警察庁のホームページには詳細なデータがPDFでアップされていて、誰でもダウンロードして見ることができる。興味のある方はチェックしてみていただきたい。

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/chiiki/r04sangakusounan_gaikyou.pdf

50年前の遭難者は若者ばかり、事故要因は転落が最多だった

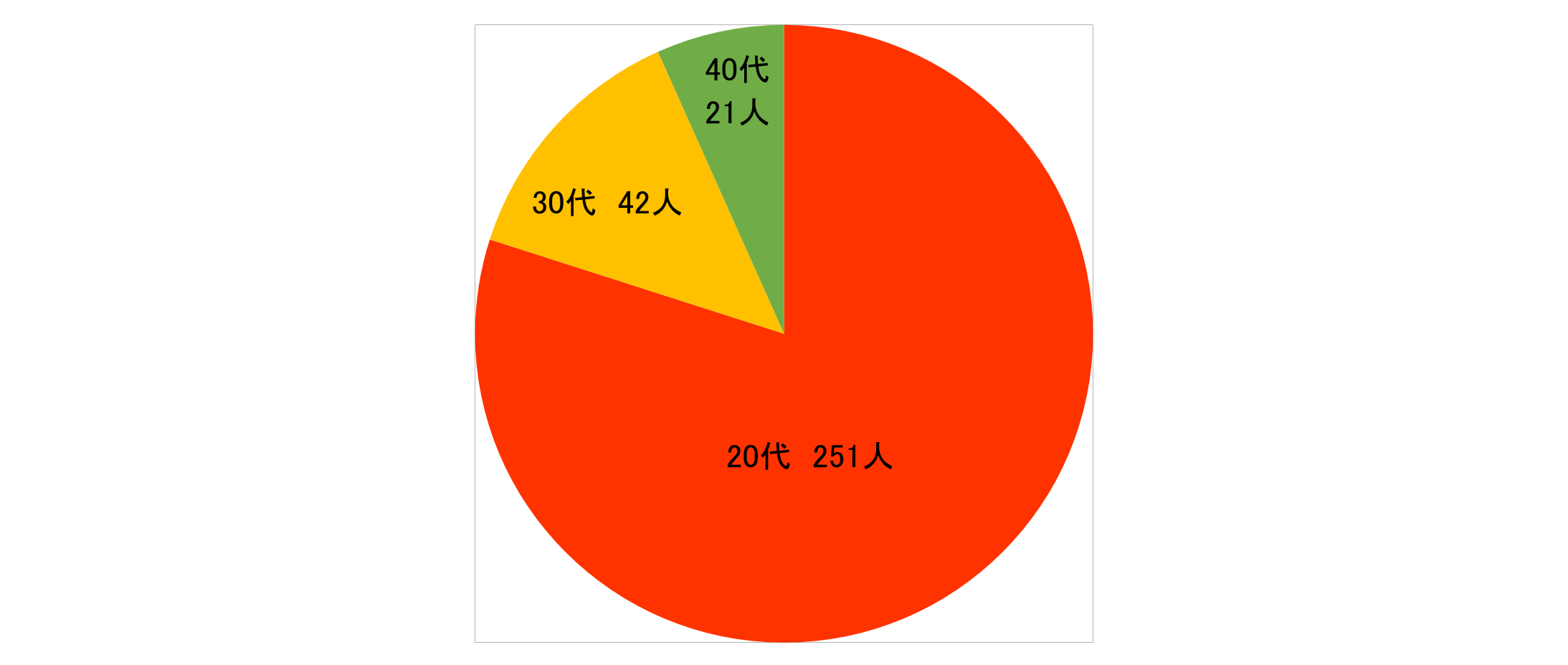

ちょっと話は逸れるが、警察庁のホームページでは1973(昭和48)年以降の『警察白書』という統計資料も公開している。山岳遭難に関する昔のデータは、こちらの白書のほうで見ることができる。アップされているいちばん古い白書は昭和48年版で、それによると1972(昭和47)年の遭難発生件数は600件、事故の集中する春山・夏山・冬山における遭難者数は377人だった。このうち10代の遭難者は63人(16・7%)、20代は251人(66・6%)、30代は42人(11・1%)で、全遭難者の94・4%にあたる356人が10〜30代という若い世代である。しかも残りの5・6%にあたる21人もすべて40代で、50歳以上の遭難者はひとりもいない。40歳以上の遭難者が全体の80%以上を占める今とは大違いである。

年齢別遭難者(1973年)

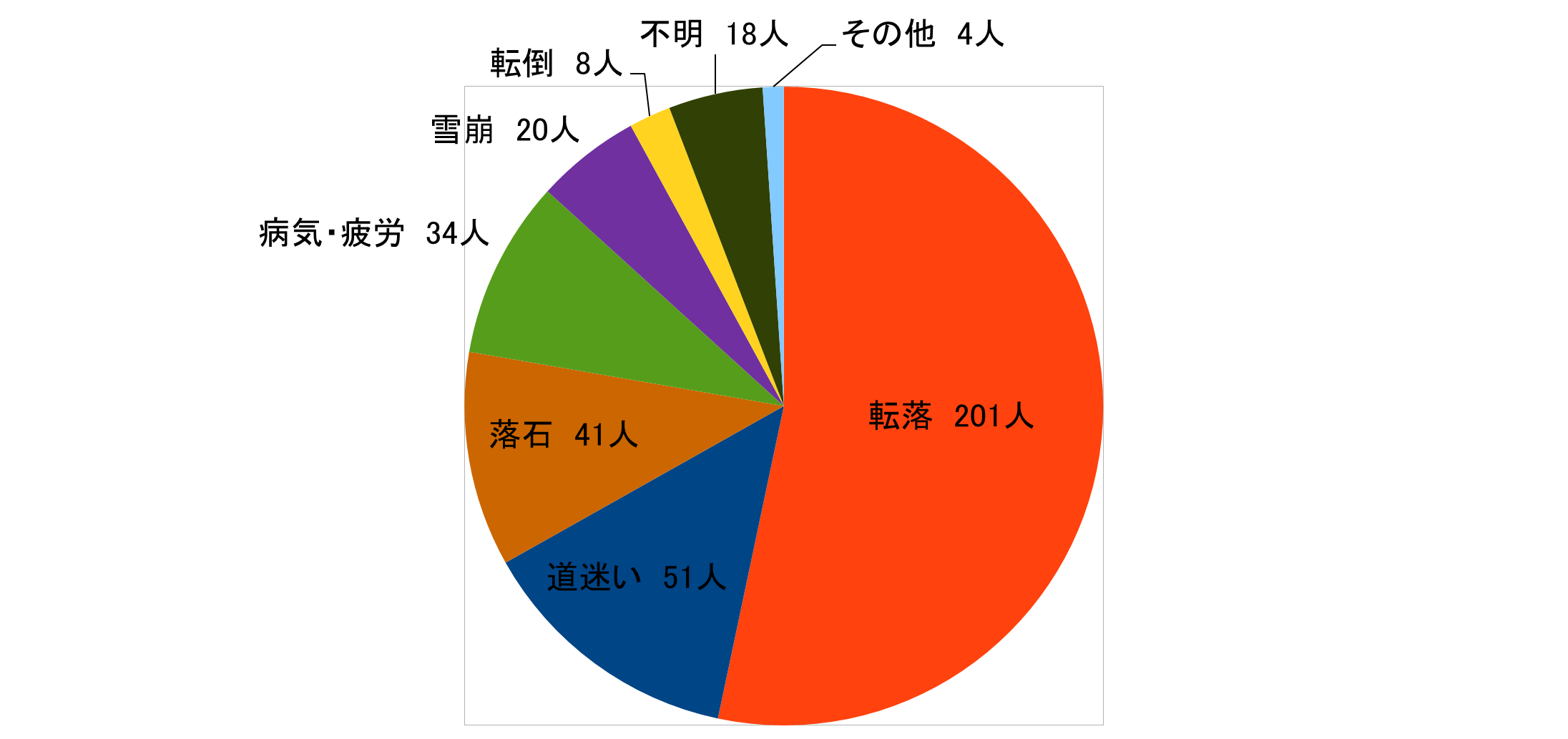

続いて態様別のデータを見ると最多は転落の201人(53・3%)、以下道迷い51人(13・5%)、落石41人(10・8%)、病気・疲労34人(9%)、雪崩20人(5・3%)、転倒8人(2.1%)という順になっている。1972年といえば、中高年の登山ブームが始まるずっと前、おそらく社会人山岳会や大学山岳部が元気に活動していた最後の時期で、岩壁登攀や氷壁登攀がまだ活発に行なわれていた。転落、落石、雪崩による遭難が多いのは、そのためだろう。今の遭難の大半が一般登山における事故であることを思うと、隔世の感がある。

態様別遭難者(1973年)

増えているのは遭難事故? それとも……

さて、警察庁が昨年の統計を発表したのち、山岳ライター&編集者の森山憲一氏が自身のブログに「『山岳遭難過去最多』は本当に最多なのか」という文章をアップし、「年々増えているのは山岳遭難事故ではなく、通報件数なのでは」という持論を展開した。

たしかにそのとおりだと思う。山で遭難して救助要請をしようとしたら、かつてだったらアマチュア無線を使うか、仲間が下山するなり山小屋に走るなりして一報を入れるしか手段はなかった。しかも現在のようにヘリでの救助がまだ一般的ではなかったから、救助隊が歩いて現場へ向かい、遭難者を担いで下ろすまでに、かなりの時間と労力を必要とした。だったら自力で下山したほうが早い、ということで、骨折ぐらいのケガでもがんばってなんとか下山してくる登山者が少なくなかったと聞く。

しかし、携帯電話が普及したことにより、そんな無理をしなくても現場から直に救助要請ができるようになった。携帯電話が広く一般に普及するようになったのは1990年代後半ごろだが、警察庁の統計によると、2001年に通信手段として携帯電話を使った救助要請は約35%だったが、これが2022年になると78%にまで跳ね上がっている。今は遭難者の8割近くが携帯電話を使って救助要請をしていることになる。

携帯電話の普及と、ヘリを活用した救助体制の充実により、山岳遭難救助は昔とは比べものにならないほどスピーディかつ効率的に行なわれるようになった。そのおかげで救われた命は数え切れないほどある。

だが一方で、〝安易な救助要請〟が増えたのも事実だ。第三者から見れば「大したことはない」と思えるケースでも、当事者にとっては生死に関わる重大事であるかもしれないので、「安易な」という言葉が適切かどうかはわからない。

しかし、遭難要因の最多が道迷いで、疲労で救助要請する人も少なからずいるというのは、どういうことなのだろうと思ってしまう。「道に迷ったかな」と思ったら引き返せばいいし、疲れたら休んで体力を回復させればいい。もちろん、そう単純ではないケースもあるだろうが、昨今の遭難事故報道を見ていると、山でアクシデントに遭遇したときに、自分たちで解決しようとせずに、すぐに救助を要請してしまう風潮があるような気がしてならない。

自己完結型の登山を

今年の6月下旬に開催された「第6回 夏山フェスタin福岡2023」において、「山岳遭難の現場から」というテーマで講演した長野県警山岳遭難救助隊の母袋周作副隊長は、長野県内における過去10年間の統計を示しながら、ケガもなく無事救出された遭難者が年々増えていることを指摘し、こう続けた。

「無事救助といえば聞こえはいいですが、もう少し準備や下調べをしてくれば遭難することはなったのではないか、と思う事例が少なくありません。その代表的なものが、道迷いや疲労、体調不良、装備不足、技量不足による遭難です」

警察庁のデータを見ても、近年は全遭難者数の半分以上が無事救出されており、「ほんとうに避けようのない遭難だったのか」「自分たちでどうにかできなかったのか」という疑問は残る。

母袋氏は、講演の来場者に「自己完結する登山を」と説いた。この言葉は、計画・準備段階から実際に山に登って無事下山するまでを、自分自身で完結させることを意味する。

「自己責任」という言葉は、いまや遭難者をバッシングするために使われることが多くなってしまったが、それに代わる言葉として、みんなが自己完結型の登山を意識するようになれば、少なくとも統計上の「遭難発生件数」は大幅に減り、救助隊員らの負担も多少は軽減されるのではないだろうか。

登ろうとする山の選択、計画の立て方、日々のトレーニング、携行する装備、山のリスクに対する認識の持ち方などによって、未然に防げる遭難事故はたくさんあると思う。

いよいよ夏山シーズン本番を迎えるあたり、第三者の助けを借りないで無事に下りてこられる、自己完結型の登山を皆さんには実践していただきたい。

過去10年間の遭難者の内訳の推移

羽根田 治(はねだ おさむ)

1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)がある。