オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|登山届、提出していますか? 家族とも共有していますか?

万一に備え、入山前には必ず登山届を提出しよう

登山計画書作成から登山届提出への流れ

山に入るときに登山届を提出することは、登山者の義務ともいわれている。なぜ登山届が必要なのかというと、万一遭難事故が起きたときに、遭難者を特定して捜索範囲を絞り込み、迅速な捜索・救助を行なうことに役立つからだ。

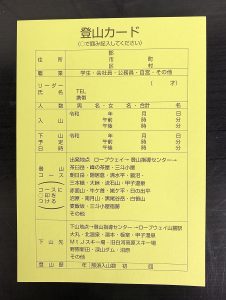

通常、我々が山に登るときには、事前に登山計画書を作成する。そこに記載する内容は、日程、登る山、コース、行動予定、エスケープルート、主な装備、メンバーそれぞれの住所・氏名・年齢・性別・血液型・携帯電話の番号・緊急時の連絡先など。その作業過程において、登る山についての情報を集め、コースをシミュレーションし、リスク管理を行ない、無理のない計画であるかどうかを判断する。登山届は、そのなかから必要事項を抽出して専用のフォーマットに書き換えたものだが、計画書をそのまま登山届として提出してもかまわない。

登山届の提出方法は、かつては登山口にあるポストに投函するか、山を管轄する警察署に郵送するか(あるいはファックスで送信するか)のいずれかだった。しかし今はインターネットの普及により、ウェブサイトやメールなどのオンラインで提出できる警察署も増えて利便性は向上した。また、登山関連のウェブサービスおよびアプリとして登山者の人気を二分する「ヤマレコ」と「YAMAP」は、地図上のポイントをクリックしていくだけで自動的に登山計画が作成でき、それを登山届として送信できる機能を備えている。日本山岳ガイド協会が運営する「コンパス」も同様のサービスを提供しており、「登山計画書の作成→登山届の提出」という一連の流れを、PCやスマートフォンで行なえる。

いまだに低い登山届の提出率?

ガイドブックや登山地図を見ながら計画を立て、電卓でコースタイムを計算し、所定の用紙に手書きで記入してポストに投函するか郵送していた時代を思えば、ずいぶん便利になったものだと思う。

そもそも昔は登山届の提出率は非常に低く、1割程度しかないといわれていた。提出するのは山岳会や山岳部のパーティぐらいで、ほとんどの未組織登山者は出していなかったのではないだろうか。それは、山のリスクに対する登山者の意識がまだまだ低かったことが大きいと思うが、単に登山届を書くのが面倒臭かったということも一因だろう。

しかし今は、多くの関係機関が「登山届を提出するように」と広く発信しており、条例によって登山届の提出が義務付けられる山域も増えてきた(ただし違反者への罰則規定がある山域はごく一部である)。登山届の提出の有無によって補償内容が異なる山岳保険も現れている。おまけに登山届を提出していなかった遭難者は、悪者扱いにされてしまう風潮にさえなりつつある。

こうした状況に加え、登山計画書の作成が容易になり、登山届の提出法も多様化していることから、提出率は5割ぐらいに上がっているのだろうと勝手に思っていた。だが、どうもそうではないらしい。

登山届の提出率については、入山者数の把握が困難だからか、ネットで検索しても全国的な統計も山域別の統計もまず見当たらず(遭難者に占める届出率は、自治体によって発表しているところもある)、正確なところはわからない。それでも山岳遭難救助の関係者から話を聞くと、思っているほど提出率は上がっていないようだ。

国立登山研修所の定期刊行物『登山研修』VOL.38(2023年3月刊)に掲載された「現在の登山界における課題と取り組み」(野村善弥)というレポートには、〈基本である登山届に関しても提出率は全体の20%未満とも言われている〉という一文もある。

生還率を高める登山届

ただ、山に登る以上、登山届は絶対に出したほうがいい。提出したから遭難しない、というものではないが、万一アクシデントが起きたときに、少なくとも助かる可能性は高くなる。そういう意味では、雪山登山やバックカントリーにおけるアバランチビーコンのようなものだと思う。

登山届が最も役に立つのは、山に行った人が下山予定日時になっても帰ってこない、というケースである。心配した家族らが、行き先の山を管轄する警察に問い合わせたときに、登山届が出されていれば初動が早くなり、行動予定によって捜索範囲を絞り込むこともできる。結果的にロスの少ない捜索・救助活動が行なうことができ、生存率も高くなるというわけだ。

だが、登山届が提出されておらず、家族らも行き先がわからないとなった場合、心当たりのある場所をしらみつぶしに捜さなければならず、ようやく足取りが掴めたときには遭難してから何日も経っていて、すでに手遅れになっていたということが多い。それでも発見されればまだいいほうで、行方不明になったまま発見されていない人も決して少なくない。そうなったとき、家族には計り知れないほど大きな精神的・金銭的負担がのしかかってくる。本人は好きな山に抱かれて死ねるのだから本望かもしれないが、残された家族はたまったものではない。

登山届を出すのは自分のためだけではなく、近しい人たちのためでもあるということを、よく心に留めていただきたい。

登山届は必ず家族らとも共有を

原則的に登山届は警察に提出するが、もうひとつ大事なのは家族らとも共有するということである。「下山予定日を過ぎても帰宅しない」となったとき、警察に登山届が出されていても、家族が行き先を知らなければ、足取りをつかむまでに余計な時間がかかってしまう。しかし家族が登山届を共有していれば、どの山にどのコースから登ったのかがすぐ警察に伝わるので、ただちに捜索に着手できる。

家族に残していくのは登山届のコピーがベターだが、登る山とコース、日程、下山予定日時を書いたメモでもかまわない。口頭で伝えると、家族が詳細を覚えられず、「たしか北アルプスに行くと言っていたような……」というあやふやな記憶になってしまうので、必ず書面で残していくことだ。

一人暮らしの人が単独行をする場合は、メールやLINEなどのコミュニケーションアプリを利用して、家族や友人、職場などに登山届を送信する。その際には、「下山したら連絡入れます。もし●月▲日の時までに連絡がなければ、警察に通報してください」との一文を添えておくといい。前述の「コンパス」を使えば、予定日時までに下山していないときには、登録した緊急連絡先に連絡を入れてくれる。

問題なのは、家族や親しい友人もなく、職場もそういう環境ではないという人である。最近会った若者は、ひとりで登山を楽しんでいて、登山届もちゃんと出しているが、それを共有できるような親しい人がいないそうで、こんなことを言っていた。

「登山届を共有して、万一のときには警察に通報してくれるサービスを、誰かやってくれませんかね」

登山用のウェブやアプリなどの開発・運営に携わっている皆さん、いかがでしょうかね?

今の備え付けの登山届は簡略化されていて書きやすい

羽根田 治(はねだ おさむ)

1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』(山と渓谷社)がある。