オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|登山は体力勝負。体力不足を解消して疲労遭難を防ぐ

北アルプス入門の山でも目立つ登山者の体力不足

先日、東京都勤労者山岳連盟の「遭難対策研究集会」に招かれ、長野県山岳遭難防止アドバイザーとして、「山岳遭難の実態と登山のリスク」というテーマで話をさせていただいた。その際に使用した資料(長野県警山岳安全対策課および長野県警山岳遭難救助隊作成)のなかに、北アルプス・燕岳で発生した遭難事故についての解説があった。

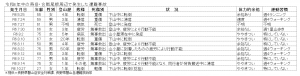

それによると、2024年中の合戦尾根周辺では、登山シーズン中の7〜10月を中心に12件の遭難事故が発生。そのほとんどは第一ベンチから合戦小屋の間に集中しており、1人が死亡、5人が負傷、6人が無事救出されている。ちなみに死亡事故の原因は急性の心疾患であった。

この12件の遭難事故について、長野県警は遭難者への聞き取り調査を行ない、表にまとめている(別表参照)。そこからは、遭難者に共通する次の特徴が浮かび上がってくる。

①年齢は50〜70代の中高年が大半を占め、登山歴も1〜5年ほどの初心者がほとんどだった。

②事故要因は転倒と疲労が目立っている。

③事故の多くは下山中に起きている。

④体力的な余裕については、「ややきつい」「余裕なし」という回答がほとんどで、「余裕あり」と答えたのはひとりだけだった。ただしこの人も下山中に転倒して重傷を負っている。

⑤運動習慣については、半数近くが「特にしていない」と回答。「週4ウォーキング」が4人、「週1里山歩き」がひとりだったが、登山のためのトレーニングとしては運動強度が低い。体力的に「余裕あり」と答えた人は、「週4ランニング」を習慣としていた。

北アルプスの初級者向けルートとされる燕岳の合戦尾根は、登山口の中房温泉から2763mの山頂までの標高差は約1300m、水平距離は約5km(片道)で、標準的なコースタイムは往復約8時間。烏帽子岳のブナ立尾根、剱岳の早月尾根とともに北アルプス三大急登に数えられているほどで、初心者がお気楽に登れるほどラクなコースでは決してない。

前述の「遭難対策研究集会」には、体育学博士で山岳ガイドの安藤真由子さんも招かれ、ご自身が燕岳をガイドするときの様子を話されていた。それによると、参加者は「北アルプスはこれが初めて」という人が多いため、ガイディングの前には「入門という気持ちで行くとエラい目に遭うので、気をつけてくださいね」と釘を刺しておくのだが、いざ登ってみると、「こんなはずじゃなかった(これほど大変だとは思わなかったという意味)」という人がとても多いのだそうだ。

つまりその話は長野県警の聞き取り調査を裏付ける内容だったわけである。

詳細は忘れてしまったが、以前、人気ルートにある山小屋に泊まった知人からも、体力的に余裕のない登山者が多いという話を聞いたことがある。彼はその小屋に比較的早い時間帯に到着したのだが、あとから続々とやってくる登山者を見るとはなしに見ていると、息も絶え絶えの青息吐息状態の人があまりに多かったので、びっくりしたと言っていた。

失敗を活かさずに成功体験にすり替える勘違い

このコラムでも再三取り上げているが、とにかく近年は疲労により行動不能に陥って救助要請をする登山者が引きも切らない。本格的な夏山シーズンが開幕する今年の海の日前後にも、疲労を要因とする遭難事故が相次いだ。

たとえば奥穂高岳では7月17日、単独行の65歳男性がザイテングラードを登山中に「低体温症で動けなくなった」と救助を要請。その日は雨で視界が悪かったことなどから、民間救助隊員がテントなどのビバーク装備を持って現場に駆け付け、遭難者とともにその場で一夜を明かした。その後、遭難者は救助隊員に付き添われて自力で近くの山小屋まで下りたが、疲労はしているものの低体温症の症状は見られなかったという。結局、男性は自力で歩いて下山する意向を隊員に伝えたそうだ。

また、20日には野口五郎岳の山頂付近で56歳の男性が、21日には北穂高岳の大キレット付近で64歳男性が、22日には白馬岳の代雪渓付近で78歳男性が、いずれも「疲れて動けなくなった」と救助を求める事案が発生した。その後もほぼ毎日のように、北アルプスや富士山をはじめ、どこかの山で疲労を要因とする遭難事故が起きている。

疲労困憊しながらやっとのことで山小屋までたどり着く人たちも、救助要請せずに済んでいるのはたまたま運がよかっただけで、ひとつなにかが狂っていたら遭難案件となっていたかもしれない。それが「疲労による行動不能」にとどまらず、疲労がもたらす転滑落や道迷いなどの重大事故につながる可能性だってある。

それ以上に私が懸念するのは、山でバテバテになってしまった経験を、その後の登山に活かさずに忘れ去り、体力不足という危険因子を抱えたまま山に登り続けている人が、実はかなり多いのではないかということだ。

たとえば上高地から横尾、槍沢を経て2泊3日で槍ヶ岳を往復する計画を立てて実行したとしよう。自分では実力相応の計画だと思っていたのだが、登りでは思いのほか疲労が激しく、山頂に立つまでに標準コースタイムを大幅にオーバーしてしまう。下りでは膝が痛み出してのろのろとしか進めず、何度も転びそうになる始末。よれよれになりながら、なんとか上高地まで下山してきたのは、最終バスが発車する寸前だった。

このような経験をした場合、「上高地から槍ヶ岳の往復コースは、体力的に無理があった。自分の力量には見合わないコースだった」と反省し、次回からはグレードを落とした山・コースを選んだり、体力向上のため日常的なトレーニングを開始したりするのが一般的な感覚ではないかと思う。

ところが、時間が経つにつれ、疲労困憊した記憶は薄れ、あるいは「あのときは調子がよくなかった」などと記憶が改竄され、「槍ヶ岳に登った」という事実だけが残ることがある。遭難の一歩手前だった槍ヶ岳登山は成功体験にすり替えられ、「自分にはまだ槍ヶ岳に登れるだけの力がある」と、勘違いをしてしまうわけである。そうなると、自分の体力を正当に評価できなくなって、「では次回はもうちょっとレベルを上げて、槍ヶ岳から北穂高岳まで縦走するか」といった暴走が始まってしまう。

今、急増している疲労遭難のほとんどは高齢者によるものであるが、加齢とともに体力が低下するのは必然であり、それを自覚していれば、おのずと自分の体力に見合った山を選ぼうとするはずだ。しかし、遭難事故統計から見えてくるのは、自分の実力以上の山に登ろうとして遭難してしまう高齢者が非常に多いという現実である。

その一因として、疲労困憊した経験を活かせず、同じ過ちを繰り返してしまう人たちが相当数いるからではないかと、私は密かに思っている。

とにかく大事なのは、今の自分の体力レベルを、盛ることなく正当に評価して、そのレベルに見合った山を選んで登ることである。と同時に、体力を向上させるためのトレーニングを日常的に行なうこと。登山においては、体力があればあるほど余裕を持って山を歩くことができるようになり、危険の予防・回避にも繋がっていく。登山者にとって、日々のトレーニングを継続することは必要不可欠なことであり、それは高齢者であっても変わることはない。

なお、そのトレーニングは、「週4日のウォーキング」程度ではあまり効果は期待できないという。鹿屋体育大の山本正嘉教授は、著書『登山と身体の科学 運動生理学から見た合理的な登山術』(講談社ブルーバックス、2024年)のなかでこう述べている。

〈平地を歩く限り、早歩きをしても、心配や脚筋にかけられる負荷には限度があるので、登山に対して十分通用する体力養成にはならない〉 (P204)

せっかくトレーニングを行なうのであれば、登山に必要な体力を効率よく鍛えるメニューで行ないたいもの。そのためにも同書を参考にして、山で疲労遭難しないだけの体力を養っていただきたい。

羽根田 治(はねだ おさむ)

1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』『あなたはもう遭難している』(山と渓谷社)がある。